・波動門体術大要 ・技法規準 ・乱捕り規則 ・告知板 ・写真館 Ⅰ ・写真館 Ⅱ ・波動門のルーツ ・トップページ |

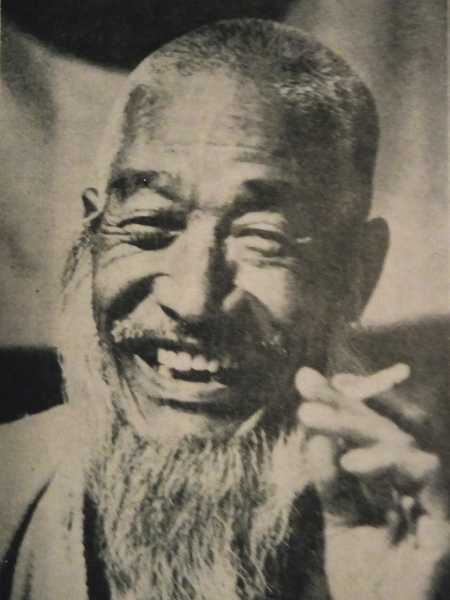

乾 龍峯 先生 『乾 龍峯先生の思い出』 関 哲 男 (波動門 代表師範) 「立命館大学日本拳法部 五十周年記念誌」 への寄稿 (抜粋) 平成17(2005)年 ・・(略)・・ 私が入学、入部した当時の拳法部道場は、部室の外には拳座(巻き藁)、道場内には指頭拳(指先)を鍛えるための砂箱があり武術色の強い環境が残っていました。 師範は拳法九段・乾龍峯先生、日本拳法のメッカ吹田にあって昇竜館道場の館長、そして社会人連盟会長、日本拳法会の重鎮として永く宗家、会長と道を共にした大先達でした。 先生はまた、当時の立命館総長・細野武男先生とも面識を持っておられたようです。 私たちはその乾龍峯先生から直にご指導を頂く幸運を授かったラッキーボーイでした。 長身の背筋をピンと伸ばし、髭を蓄えた先生の風貌はなるほど昭和の武人そのものでした。 しかし指導に際して私たちは一度も先生から叱られたことはありません。それどころか、少しでも良いところを見つけては褒めてくださいました。 その時の先生の飾らない笑顔が印象に残っています。 その時分の我が拳法部の稽古は、数百本から千本の打ち込みの後に防具着装しての乱稽古。拳法部はこの乱稽古こそが練習の中心であり、修行の目標もこの容赦のない熾烈な防具練習の中に存在していました。受け手技ではなく体躱し(たいかわし)で相手の打ち技をかいくぐり打ち勝つことを重視し、相打ちを恐れず前に出る稽古を心掛けました。 ・ ・ (略) ・ ・乾龍峯師範が『摶撃の型』を構成する技法を含む「攻防の打ち込み」を指導されたとき、私たちは新鮮な印象をもって師範の演武を見ました。受け手技と体捌きで対手の打ち技を殺しての反撃。先生が見せる流れるような打ち込み演武に、「ド突き合い」だけではない日本拳法の奥深さを垣間見た思いでした。『舞い』の流麗さを見たのです。ご指導の後の食事の折、同席させていただく私たちと気さくにお話をして下さり、笑顔で拳法談義をされました。その穏やかな雰囲気は拳法の達人もさながらひとりの好々爺でした。 体調を悪くされた先生を大阪の病院にお見舞いした時、あの気さくで実に大らかな笑顔で先生は私たちを迎えてくださいました。 ・ ・ (略) ・ ・あの日お目にかかったのが、武人・乾龍峯先生とのお別れとなりました。 森良之祐最高師範とお話した折、森先生が乾龍峯先生をたいへん敬愛されていることをうかがいました。ここに森良之祐先生の一文があるので抜粋して紹介します。『・・・澤山先生(宗家)は大酒豪で、食事には気を遣ったが住まいには屈託なかった。庭の草が茂るのを見かねて時折、乾龍峯先生が手入れに来る。 乾先生は吹田市の昇竜館館長。明治37年辰年生まれで美髯(びぜん)。日本拳法の信徒総代のような方。 乾先生は奥様と二人で私を歓待してくれた。 ・ ・ (略) ・ ・愛弟子の孫田(誠一)氏との防具練習は、逆捕りを狙ってくるから油断できない。 ・ ・ (略) ・ ・練習後は拳談に花が咲き、一泊して辞去するのが常であった。 ・ ・ (略) ・ ・』乾先生の人となりがうかがえます。私は卒業後、名古屋の山田洪志先生(中部本部長・十段)の道場(中部本部洪志館)にお世話になりましたが、洪志先生も拳法草創期よりの同志、乾龍峯先生を懐かしそうに話しておられました。 ・ ・ (略) ・ ・  会報「日本拳法」誌 昭和50年9月28日号より  |

|||